3000人の社員を抱え、”中”からDXを進めるDMM.com CTOの松本勇気さん、国内トップ企業のDX支援をしているテックベンチャーで”外”からDXを進めるALIS CTOの石井壮太さん。

エンジニアであり、経営者である気鋭のCTOであるふたりからDXとは『なにか』を見直していく。(後編はコチラ)

まず、DXの定義を見直そう

――色々な場所で色々なDXが語られていますが、松本さんはどう捉えられていますか。

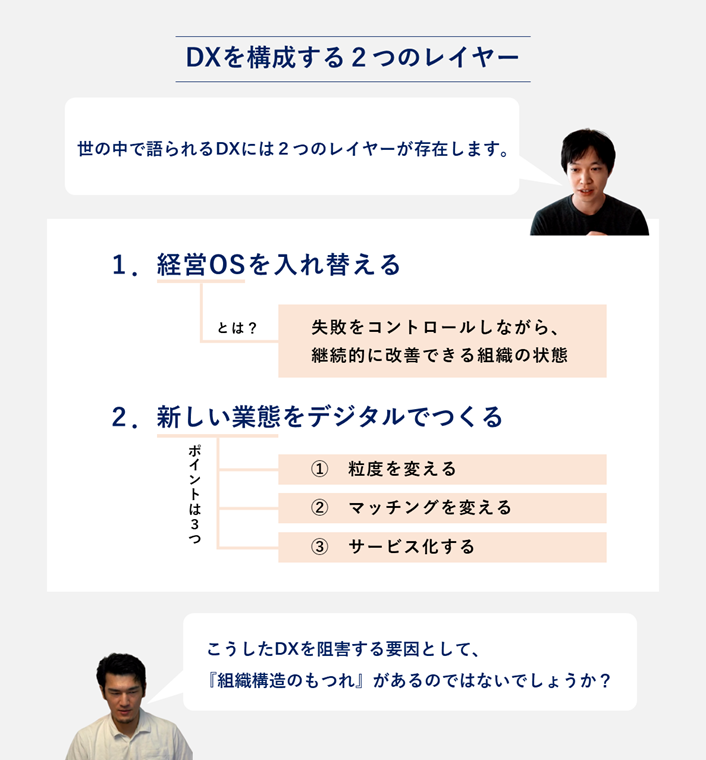

DMM松本さん(以下、松本):みんながDXと呼んでいるものには、2つのレイヤーがあると思っています。

1つ目は、『経営OSを入れ替える』こと。

2つ目は、『デジタルならではの新しい業態をつくる』こと。

そして、『経営OSを入れ替える』ところがはじまりになると思います。この経営OSを言い換えれば『失敗をコントロールしながら、継続的に改善できる組織づくり』ということです。

もう少しかみ砕きましょう。

ソフトウェアができることをざっくり挙げると、データを取ることができる、沢山のパターンを行うことができる(ABテストなど)、失敗を局所化することができる、障害復旧を迅速にできる、といったものがあります。

これを突き詰めていくと『失敗を最小化しながら、沢山の実験ができて、全体により良いものを提供することができる』という状態の組織をつくりだすことができます。

それがいまの日本の多くの企業に必要なDXの第一歩目だと思います。

――石井さんはいまのお話を聞いていかがでしょうか。

ALIS石井さん(以下、石井):外部からDXを支援する私の立場としては、そこにもうひとつのレイヤーが存在するのかなと感じています。

あとで詳しく話したいのですが『組織構造のもつれ』があり、DXのためにはまずそのレイヤーを解きほぐす必要性があるのではないかなと。

松本:そこは、コーポレートガバナンス改革の話に近づいていきますよね。

「なぜ、現代の経営についていけていない経営陣を上につけているんだ」という話で、それをコーポレートガバナンスで改善していくべきと経営共創基盤の冨山和彦さんも仰っていますよね。

石井:デジタルの話になると「餅(IT)は餅屋(ITベンダー)に」という経営者もいらっしゃるのですが、いまは「餅(IT)は世界を支配しようとしている時代」になってきています。

だから、私はよく「そんな時代に経営者が杵を持って餅(IT)を操らなくていいんですか?」という話をしています。

松本:内側で経営者としてやってきた人間としても、そうした人の意識変革の面は難しさは感じますね。

――まず1つ目のレイヤーの話をお伺いしましたが、2つ目のレイヤーの『デジタルならではの新しい業態をつくる』ことについてもお伺いさせて下さい。

松本:こちらの『デジタルならではの新しい業態をつくる』という方が、現在はふわふわとしていて「やれAI、やれロボット、やれBlockchain」みたいな”How”から入ってしまいがちなものだと感じています。

なので、3つのポイントに集約してお話をすることが多いです。それが、粒度の変化、マッチングの変化、サービス化です。

この組み合わせで『既存事業を継続的に顧客へ価値提供する仕組みをつくること』が、業態変化のパターンとしては多いのかなと思っています。

一休の伊藤CTOとお話した際に、元々は”ホテルと宿泊者”という単位でマッチングしていたものが、”部屋と宿泊者”という細かな粒度でマッチングを掛けられるようになってきたというお話を聞きました。

そして、再訪問してくれるように継続的にサービスを改善して顧客満足度を高めていくことで強い業態に変わってくると。

これが2つ目のレイヤーの話ですね。

なぜ、DXが叫ばれるのか。

――実際、2018年に経産省がDXレポートを公開した頃から、昨今のコロナを経てDX熱は増すばかりですが、こうも白熱するのはなぜなのでしょうか。

松本:そもそも「DXというラベル」は、2000年に成立したIT基本法ぐらいの時期から名前を変えながら、ずっと存在してきたものだと思います。

コロナで「リモートしなきゃ」「デジタル化しなきゃ」という声が大きくなる中で、それぞれのDXがドンドン出てきて、共通項らしきものがぼやっと形になりつつある状況ではないでしょうか。

ただ、その本質は「ソフトウェアを使って、ちゃんと経営をしよう」ということ。つまり、「ちゃんと商売せい!」ということです。

――非常に分かりやすいメッセージですね(笑)

松本:そこでDXと叫ぶ必要性が出てきた理由自体を紐解くと、受発注型の「要件を固めて、丸投げしてつくる」「改修に数カ月以上掛かる」という身動きが取りづらいスタイルから脱却できずに苦しみが表面に出てきたということなのだと考えています。

石井:仰る通りで『改修に数カ月以上掛かる組織』が『数時間、数日で改善を繰り返す組織』に勝てなくなってきています。

例えば、Amazonは非常にいいケースです。

Amazonのロジスティクスや物流倉庫は、ロボットやデジタル技術によって最適化されています。常に計測と改善を繰り返すことができるAmazonに、それを行わない企業は勝つのは難しいでしょう。

こうしたことがあらゆる業界で発生していて、それに気付き始めている。だからDXが騒がれているのではないでしょうか。

松本:いまのAmazonのような話の根本は『IT化にあるらしい』ということは、確かに徐々に理解が広まっている気がします。

一方でその理解が『なんとなく』という状態で”How”に陥りがちなことも問題だと感じます。

Amazonを真似て、ただ荷物をドローンで運べば凄いのかと言えばそうではありません。

石井:表面を真似ても”面白い”だけで終わってしまいますからね。裏側でどれだけ計測と改善を回しているのかが重要です。

「DXの効果」は、”管理会計”の数字にあらわれる

――おふたりのお話を聞いていると『なにを課題設定して、計測と改善で差別化するか』ということが、大事という基本の中に本質があるように感じますね。

松本:もっと根本的には「ちゃんと管理会計せい!」ということだと思います。

――管理会計。。。あまりDXと同時には飛び出してこないワードですが。

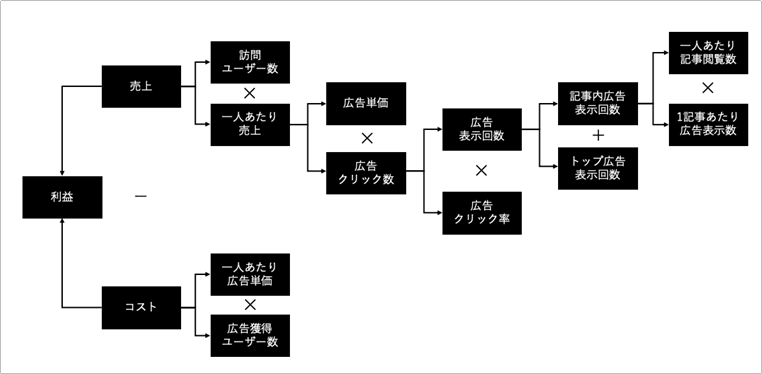

松本:例えば、私がニュースアプリであるグノシーを運営していた頃は『記事とユーザーのマッチング精度』を強みとして重要視していました。その際に『記事とユーザーのマッチング精度』が上がるとPVが幾ら増えて、広告収入が幾ら増えて、、、という管理会計に紐づいた構造が見えてくるわけでね。

“計測とKPI構造の詳細な理解がひとつひとつの活動に対する改善効果を理解可能にし、経営目標やその遂行のための管理会計とすべての活動が一つの基準にまとまる。そして、それによりマクロな戦略と方向性が揃った状態でミクロの改善施策を多く積み重ねることが可能になる(松本さんのnoteより抜粋)”

松本:すると、どこに(予算や人を)突っ込むべきか分かる。

そこで初めて”How”として機械学習などの技術が必要になってくるわけです。

先ほどのAmazonの例も同じように構造的に考えられます。

『在庫の抱える期間』や『注文と発送のタイムラグ』といった強みになる点に対して、ロボットによるピッキングや1対1で発送可能なドローンという手段が登場して、活用や研究をしています。

繰り返しになりますが、「なにを強みにするかをちゃんと商売して、知っとけい!」ということだと思います。

石井:その1点を抑えておけば、ぶれずに改善サイクルを回していけますね。

【DMM×ALIS】気鋭のCTO2名と一緒にDXの在り方を見直そう。(後編)に続く

松本さんの体系的なノウハウをもっと知りたい方はコチラ

「ソフトウェアと経営」マガジン始めました|note

(取材:深山 周作、今井 清香、編集・制作:深山 周作)