私たちの生活を支えるスマートフォンやウェアラブルデバイス。

その便利な機能を支える「センサ」。

最近の「センサ」は定義が広がって、“外界の情報をデータに変換する素子”という意味でも用いられている。

つまり、現実世界とデジタルデバイスを橋渡しする存在だ。

リアルとバーチャルの世界が端末を介して溶け合う中で、今後さらなる技術開発が進む分野とも言える。

実はセンサの市場で、日本のプレゼンスはとても高い。2018年時点で、センサの世界市場規模は6兆円を超えたが、日本企業のシェア率は40%以上と高い競争力を有している。

その市場規模拡大に貢献した製品のひとつが、旭化成の電子コンパス。

2003年に量産出荷を開始し、2008年に Android OS、2009年に iOS に搭載されて、爆発的に拡大したスマートフォン市場と共に、いまでも進化を遂げつつ、圧倒的な世界トップシェアを誇り続けている。

その開発をリードしたのが「Mr.電子コンパス」との呼び声が高い 山下 昌哉さんだ。

旭化成の電子コンパスは、他メーカーとは全く異なる仕様や設計思想に基づいて開発されたもので、いまやその仕様がデファクトスタンダードとなっている。

「電子コンパスは、たんなるハードウェア部品ではない。ソフトウェア技術と組み合わせることで機能するシステムです。」

当時、多くの専門家の常識を覆した世界初となるコンセプトで、いま私たちの当たり前になっている「道案内(歩行者ナビゲーション)」の普及に貢献した山下さん。

当時の状況を振り返りながら「常識を覆すイノベーションの発想法」を伺っていきたい。

それは、本当に適切な課題設定なのか?

――「電子コンパス」は、いまではスマホに不可欠なものとなっていますが、開発の当初はどのような状況だったのでしょうか。

2000年前後の頃です。

当時は携帯電話が一般家庭にも普及しはじめ、iモードの提供がはじまった頃ですね。

こうした新しい技術が普及すると新しい問題も起こります。

それが社会要請というニーズを発生し、新たなサービスや技術が誕生することになります。

例えば、緊急通報が、移動する携帯電話から発信されるようになったことで、位置の特定が難しくなり、緊急車両のレスポンスタイムが増加して世界中で社会問題になり始めました。

固定電話や公衆電話であれば、どこから掛けてきたのか聞かなくても分かる社会システムができていたのに、当時の携帯電話にはGPSもなかったので、発信位置が正確には分からなかったからです。

そして「携帯電話に“発信位置の取得手段”が搭載される」という情報が話題になります。

それを受けて旭化成内では「将来、カーナビのような歩行者の道案内サービスが生まれる」という予想が会議の場で議論されるようになりました。

私は「MRI」や「リチウムイオン電池(LIB)」という全く異なる事業領域から、電子部品の領域に異動してきてすぐ、このような会議に参加したのですが、周囲の技術者がそろって「微弱な地磁気は、高感度な磁気センサで測るほど正確に方角が分かるので、優れた製品が実現する。」という議論が進んでいく状況に対して、「それ本当?」と否定的でした。

――一見、高感度なセンサで測るというのは分かりやすいアプローチだと感じますが?

そうですね、実際にライバルメーカーは、全部そういうアプローチでした。

しかし、私には大きく2つの問題認識がありました。

ひとつは「人口構造物(鉄)ばかりの街中で、地磁気を測って方角が分かるのか?」。

もうひとつは「携帯電話が、磁石と鉄の塊なのに、その中で地磁気を測れるのか?」。

開発テーマは、達成しようとする「課題を設定した時点で、結果の成否が 70%決まる」と言ってもいいと、私は思っています。

問題を上手く解決するより、課題を適切に設定する方が遙かに重要で、難しいのです。

私が「地磁気を測る磁気センサの感度が高ければ高いほど、高精度の測定になって、競争力のある製品ができる」というアイディアに否定的だったのは、現実の問題認識が不十分で、課題設定が適切ではないだろうと感じていたからでしょうね。

それで最初は「この開発アプローチは無知で無謀だ!」とみんなを説得するつもりで、まず東急ハンズに行って、コンパス(方位磁針)を買いました。

私は、そのコンパスを使って約2カ月間、出勤途中や出張の合間に、街中で地磁気の方角が大きく狂っている場所を探し続けたのです。

――凄い行動力ですね。結果はどうでしたか。

でも、街中の地磁気は ±10-20度くらいの乱れが多くて、私の予想より小さかったのです。

それで「街中でも地磁気を測れば、およその方角くらいなら分かるだろう」と考え直して、ナビゲーションが目的だから、道を間違えない程度の誤差があっても良いと割り切ることにしました。

つまり、電子コンパスが単独の測定精度を高めても、街中では無駄になるので、正確さより使い易さを競争力にしようと思ったのです。

そうなると残る問題はもう一つ「携帯電話のスピーカー磁石や他の鉄部品から漏洩する磁気の中で、地磁気だけを分けて測れるか?」です。

これには「強い漏洩磁気の中でも測定が飽和しないように、あえて感度が低い磁気センサであるホール素子を使えばいい」と考えて、まず最初にデモ機をつくりました。

――いきなり、デモ機をつくられたんですね。

実は当時、磁気センサの専門家にとって「ホール素子は感度が低くて、地磁気を測れない」というのが常識でした。しかし私は、MRI事業に携わっていた過去の経歴から、ホール素子でも「積分する」という工夫をすれば地磁気が測れることを、経験的に知っていました。

ただ、それを文章や口頭で証明するのは難しいので、会議にデモ機を持ち込んで見てもらうのが一番早いと思ったわけです。

会議で一番驚いていたのは、磁気センサを長年研究開発してきた専門技術者でしたね(笑)

その一方で、感度が低いホール素子だと、仮に地磁気が測れても、測定の精度が悪いだろうから、製品の競争力が乏しいのではと言われそうでしたから、「そもそも街中の地磁気は、 ±10-20度ぐらい方角が乱れているので、仮に感度が高い磁気センサを使って正確な方角を測定しても、結果的には無駄になるというデータで、皆に納得をしてもらいました。

このデモ機のおかげで、課題を「高感度磁気センサの開発」から「歩行者の進行方向を知る手段の開発」に設定し直して、新しくテーマアップすることが正式に決まったのです。

その後デモ機は、具体的な仕様を検討するための技術マーケティングや、顧客への製品PR・電子コンパスのアプリ紹介など、多岐に渡って活躍をする手段へと変貌していきます。

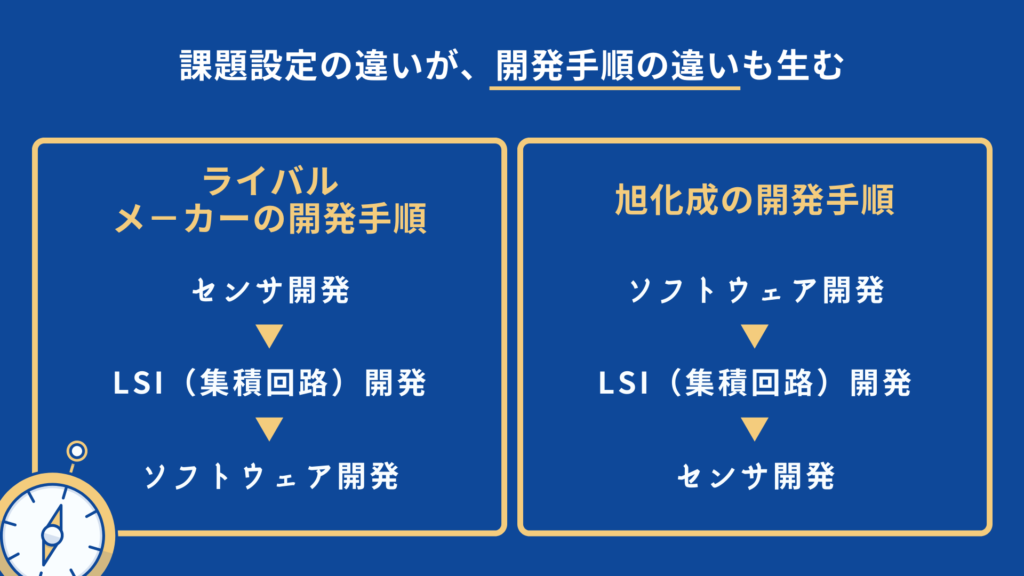

他社は「高感度な磁気センサの開発」、旭化成は「歩行者の進行方向を知る手段の開発」という異なる課題設定をしたことによって、アプローチは全く違う開発手順になったのです。

――具体的にどのような違いがあらわれたのでしょうか。

まず、ライバルメーカーが「磁気センサの感度を上げることに注力している」頃、私たちは「携帯電話内部の部品から漏洩している妨害磁気の影響が、電子コンパス最大の誤差要因になるので、ユーザーが利用する時に、その影響を簡単に除去できる技術こそ重要だ」と考えて、最初にソフトウェア開発を始めました。

――「ハードウェアメーカーでありながら、ソフトウェアを重要視する」というのはとてもユニークに感じます。

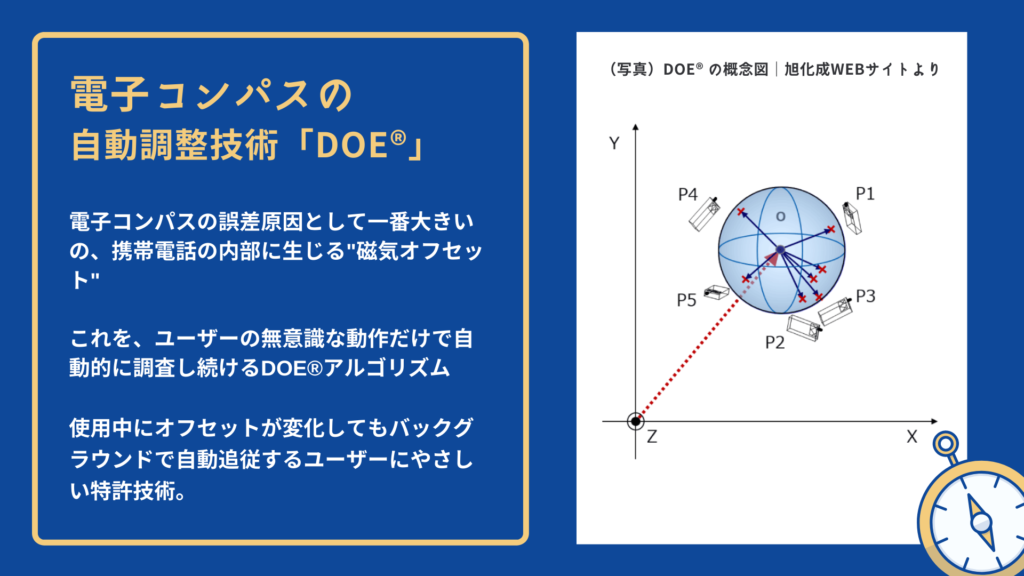

当時他社が開発していた電子コンパスは、ユーザーがナビゲーションのアプリを使う前に、携帯電話を何回か手の上で回して妨害磁気の大きさを測定する「調整動作」を実行する必要があったのです。

どんなに高感度で単独の精度が高い製品でも、顧客が携帯電話内の部品配置に苦労したり、ユーザーが使う時に面倒な操作を必要とする製品では普及しないと、旭化成は考えました。

その結果、携帯電話を使うユーザーの無意識で自然な動作だけを利用し、いつ変化するのか全く予想もできない妨害磁場の大きさをリアルタイムに推定しながら、地磁気だけ分離して方角を計算するという(後に特許技術になった)発明が生まれ、ユーザーにとって使い易い電子コンパスが実現したのです。

※ 「顧客」は携帯電話のメーカー、「ユーザ-」は携帯電話の利用者という意味です。

旭化成の電子コンパスは、顧客には「携帯電話内の部品配置に対して自由度」を提供し、ユーザーには「使い易さ」という価値を提供しただけではなく、更にそれを今度は自分のハードウェア製品の設計にもフィードバックして、ソフトウェア制御を前提としたハードウェアだからこそ実現する仕様を製品の特徴に活かすという正のループが生まれたのです。

その結果、どんなライバル製品より小さくて安く作れる(生産性が高い)ハードウェア製品を実現することが出来ました。

――同じ電子コンパスでも、最初の課題設定で、ここまで大きく変わるんですね

自社開発したハードウェアとソフトウェアが、セットになって顧客製品(携帯電話)内部で働くという前提に立つと、それまでは当然のように「アナログ出力」で、その後の信号処理を顧客側に任せるしかなかったセンサ製品の側に、旭化成は、わざわざAD変換器を設けて「デジタルインターフェイス」の製品にするという独自の発想にも繋がりました。

「デジタルインターフェイス」は双方向なので、ソフトウェアが、データを取り込んで処理するだけでなく、ハードウェアを直接制御できるようになります。

漏洩磁気の影響を除去すること以外の機能も、ソフトウェアに持たせることができるということですね。元々は自社のハードウェア側で解決しようとしていた問題点や機能も、ソフトウェア側に任せられるようになったので、全体としての最適化が進み、ハードウェアの設計思想が変わって結果的にコストダウンも図れました。

しかも、そのソフトウェアで制御できる電子コンパスは、旭化成の製品だけという組合せが生まれ、一旦そのソフトウェアを組み込んだ携帯電話メーカーは、次の携帯電話を設計する時でも、その資産を活かす方が楽なので、旭化成の製品を購入するメリットがあります。

他社の電子コンパスに乗り換えるハードルが高くなると言う効果も生まれたわけですね。

私たちは世界で初めて「デジタルインターフェイスを内蔵した3軸の電子コンパス」というハードウェアと、それを制御するソフトウェアが融合して、顧客やユーザーの側で発生する漏洩磁気の問題まで一挙に解決するソリューションを提供したのです。

「ソフトウェアのライセンス契約」の元で「ハードウェアの売買契約」を締結するという「新しいビジネスモデル」が実現しました。

競争力を生む「独自の価値評価軸」

――旭化成の電子コンパスは最盛期は90%以上という世界で圧倒的なシェアを築きました。その要因は先ほど仰っていたアプローチの違いなのでしょうか。

結果的にはそうですが、本質的には「”独自の価値評価軸”を創ること」だと思います。

――「価値評価軸」ですか。

言い換えれば勝負の土俵ですかね。

電子コンパスを例にすれば、他社は、磁気センサが「高感度」で、方角が「高精度」という価値評価軸、いわば「仕様書」の数値スペックという土俵で戦おうとしていました。

旭化成は、磁気センサが「低感度」で顧客の携帯電話に部品配置の「自由度」を提供して、方角の精度は道を間違えない程度の「ゆるさ」で幅を持って示すというアプローチです。

いわば「高感度」「高精度」という業界で当然だった価値評価軸を、むしろ捨てています。

更に旭化成は、直接売買をする顧客ではなく、ナビゲーションアプリを利用するユーザーが「いつでも」「簡単」に使えるという「新しい価値評価軸」を土俵に持ち込んだわけです。

いまの言葉なら UX(User Experience)ですね。それを実現する私たちの電子コンパスは、「センサではなく、情報デバイスだ」という独自の価値感を提案していたのだと思います。

こういう時に問題となるのは、新しい価値感は、文書はもちろん口頭で説明しても、相手に伝わり難いということ。

誰も、それまでに経験したことがないからです。

――ああ、そこで。

はい、デモ機が活躍しました。

新しい価値を相手に体感してもらうためには、デモ機を実際に触ってもらうことが、とても大切でした。「仕様書」という売買契約時の評価視点ではなく、顧客が購入した後に起こる携帯電話設計時の評価視点とか、更にその携帯電話を購入したユーザーが、ナビゲーションアプリを利用する時の評価視点を土俵にしたのです。

従来と同じ土俵で他社と比べられないように、私たちは営業活動でも「仕様書」ではなく「デモ機」で特徴を説明をするという方針でしたからね。

高度成長期のように需要側が供給側の能力以上の性能要求をハッキリ持っていた時代なら、技術のスペックを上げるだけで顧客に提供する価値を高めることができました。

しかし、いまはそうではない。

新しい価値は、新しいハードウェア(材料)の開発と、新しいソフトウェア(アプリケーション)の開発が、同時並行で進まなくては生まれにくい時代になってきています。

そうした中でデモ機のような「プロトタイピング手法」を用いて、異分野・異業種の人達が直接体験を共有するというコミュニケ―ションは、新しいシナジーを生む大事なアプローチになると思います。

まあ、こうした製品開発の技術マーケティングを行うことで「ライバルにも情報が流れて、競争力を損なうとか、真似をされると困る」と躊躇する傾向もまだまだ強いのですが(笑)

ただ、この躊躇こそがライバルと同じ価値評価軸で戦っている何よりの証拠ですね。

イノベーションとは、「社会の価値を変革すること」

――先ほどお伺いした「独自の価値評価軸」を生み出すにはなにが大事だと思いますか。

広い意味での教育ですね。

いままで日本は専門的な教育をしてきました。もちろん、それで得たものも沢山あります。しかし、失ったものもあるのではないでしょうか。

何かを突き詰めることは当然必要なのですが、それは逆に言うと、知らないうちに「常識」という名前の何かに自分がとらわれていくことでもある。

そもそも、この「常識」というのは誰の常識なのか。

「社会にどんな価値を提供したいか」という目的を時々振り返り、「常識」だと思ってきた大前提が、いつの間にか崩れていないのか、客観的に見直してほしいですね。

私は2016年頃から、MY Lab (Masaya Yamashita Laboratory) というフォーラムを立ち上げました。「発想のプロセスをデザインする」「社内の多様な技術と多様な人財を融合して、新しい事業を創出する」「自社技術を社外視点で事業化する」などを目標に掲げたところ、1,400人を超える社員が、人事発令などではなく、本人の意志で会員登録してくれました。

それが、2019年4月に新しく発足した「マーケティング&イノベーション本部」の思想にも取り入れられています。

性能アップや品質改良だけでは、いずれ成果が飽和するので、一方通行の行き止まりの道になると自覚して、従来の常識に囚われず、新しい価値の探求を続けることが大切です。

(取材:唐津 勇作・深山 周作、記事制作・編集・デザイン:深山 周作)